一直以来,大模型常常以“文科生”的形象为人所知。从写周报、邮件,到辅助写学术论文、法律文书,这类事务型写作因为规则和用途明确,特别能让大模型发挥自己的所长。

可正是这些高度规则化的写作里,容不下错误。

与事实不符、凭空生造内容、不按用户指令输出等等,这些都是大语言模型经常会出现的“幻觉”,是目前最让工程师和用户都头疼的问题。

然而,在另一些人眼里,“幻觉”和“生成”相伴相生,意味着机器也在创造。

去年十月,第五届江苏省青年科普科幻作品大赛发布获奖作品,评审们惊奇地发现获得二等奖的《机忆之地》,是一部完全由AI生成的短篇小说。

作者是清华大学数据新闻教授沈阳,创作中他和AI来来回回对话了六十多轮,连笔名都是AI起的。

同样是去年,GenWorld联合Hugging Face、真格基金,办了两届“中文AI微小说大赛”。不同于沈阳的匿名投稿,微小说大赛不仅明文规定了要用AI,而且不允许人为对文本直接进行润色和加工,修改都必须通过prompting完成。

全文都靠生成并不是件容易的事儿,毕竟大模型的幻觉完全不可控,哪怕是同一套描述词,每次输入后,返送的结果都会有所不同。

选手们很多是程序员出身,因此出现了千奇百怪的“创作法”,除了写作工具,还用上代码、excel帮忙,都是为了尽可能控制住chatbot的表现,稳定输出品质。

可以说,选手们是在通过模仿AI的写作方式,理解它的逻辑,从而达到强化控制的效果——这多少有点倒反天罡了。

现阶段,有一个事实不得不面对:AI写作能很好地完成事务型写作(邮件、文书、文案等等),但在故事写作上,有很大的局限。

一个西班牙团队不久前做过研究,请来了一位屡获殊荣的西语作家Patricio Pron,直接和GPT打擂台比赛写标题,并找了专业的文学评论家来打分。

职业作家在创意、文学性、风格化方面,都得到了更高的分数。当两边的成品放在一起时,很明显能看出差异。

部分标题摘录

“GPT写标题的形式基本是一样的,xx的xx,作家起标题在形式上来讲就完全不一样。”同样也是小说家的慕明,也和研究中的专家评审有相同的看法,她分析道,“比如这个Don’t tell mom,可能是一个类似小鬼当家的故事。人类作家能从已有的比如电影、小说中获得启示来取名,人类的读者也能get到这种启示,这基于的是作者和读者之间,共同阅读和观影经验。”

从2016年起,慕明开始尝试写科幻小说。去年她出版了自己的小说集《宛转环》,入选了2023年单读书店文学奖,选篇《涂色世界》曾获得第31届中国科幻银河奖,去年改编为短片,收录至由B站出品的《明日生存指南》系列剧集中。

在写字之前,她在谷歌微软写代码。慕明本科毕业于北大智能科学系,后来去了宾夕法尼亚大学研究机器学习,再后来顺理成章地做了工程师。

慕明

科幻阅读一直是她的爱好,包括科普。她对技术的了解,也让她比大众更早接触GPT所生成的“文学”。

她回忆起2017年,“还没有GPT-3.5的时候,有一些更早的尝试,比如微软小冰的诗集,还有陈楸帆的《人生算法》里放了一段由AI生成的文章。”

在那时,AI写作还是一个小圈子里的新鲜玩意,是试验品——尽管在当时,就已经有了令职业作家感叹的成果。

2023年,慕明的工作开始涉足剧本创作。虽然已经写了好几年小说了,但她在剧本写作方面没有任何经验。她给自己找了一位“同事”,也就是ChatGPT。

最开始慕明也担心过,ChatGPT是不是真的能够胜任,在向影视行业的朋友咨询了解之后,她开始和这位“新同事”合作写剧本:由她提供核心创意,再通过prompt让ChatGPT修改,并且反复迭代。

这个过程当中,事务型写作里让人避之不及的“幻觉”,反而成了让慕明更意外的东西:在她的小说《铸梦》里有一段场景,写的是一只人偶在宴会上起舞,送进Mid-journey中生图之后,反复扩图几次,模型给出了意外贴合故事设定的“理解”:宴会的舞台是在水下的,人偶和人隔着一个反光的水面,也像极了二者之间互相映照的关系。

那些经历被她称之为“顿悟时刻”。

高层工作,还是人做得比较好

看上去,慕明跟这位“同事”合作得不错。进入2024年后,各家模型不断迭代,有了更长的上下文空间,有了更敏捷准确的反应。

但慕明与AI的合作却放慢了速度。

剧本和短片工作告一段落后,慕明回归到科幻小说写作,把有限的时间花在自己更珍视的创作类型上。虽然剧本写作也要“讲故事”,长篇小说却需要截然不同的技能——而目前AI并不足以胜任。

“最开始从事剧本或做图等工作时,我觉得AI是我的导师或领路人。但现在回到写作方面,我能清楚地意识到它的局限性。”

现在在慕明眼中,大模型工具更像是一个“搭子”。有点经验,有点聪明,但都不多,“最大的作用是能够督促我每天一起工作。”

她认为大模型确实有抽象和提炼的能力,但是在文学性强的作品面前,“这个能力还是比较弱的。”

“让大模型来做阅读总结,可能会好些。比如说论文,本身的格式就非常明确,篇幅也不会特别长,是很结构化的长文本,标出来了这块是结论、这块是实验方法、这块是数据分析。”

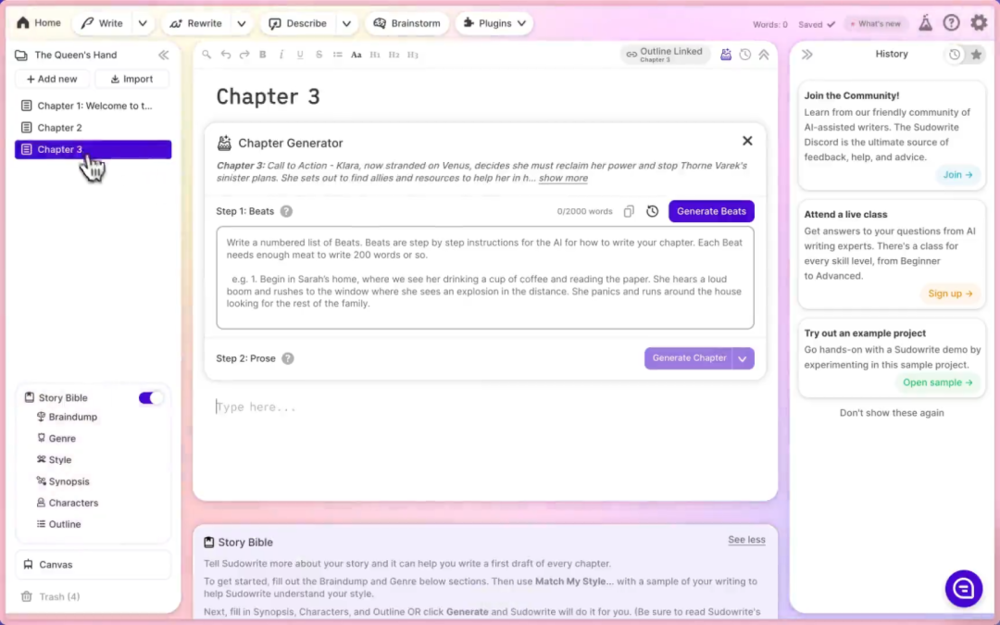

但是小说不是那么结构明确的东西,她提到自己用过一个美国的辅助写作软件sudowrite,能够根据具体的需求生成段落,“比如describe,就是在写到某一段的时候,作者需要一个描述,输入prompt进去就会得到一个生成的描述。”

Sudowrite 界面

这也是现在许多AI写作助手产品的思路:拆解写作中涉及的步骤,然后由作者提出需求,生成一个可以用来填充的段落。

只是这种做法能起到的效果也很有限,“我们可以举个极端的例子,比如一部100万字的长篇小说,光是把每个场景都拆分出来,这个工作量都已经很大了。假设这些场景都由AI来生成,这个问题会变得很复杂。”

先拆解、再填充的做法,一定程度上也是一种“拉表格”思路:每行是一个需求点,每列是一个解决方案,需要新的解决方案,就再开一列。

但是小说并不是这样写的。

“写小说最困难的还是整体的结构,这个结构包括情节,也包括人物性格的转变。”慕明说,“还包括了整个叙事方式的选择,视角等等。这些大框架或者说高层的工作,现在看来还是人做得比较好。”

是大模型训练的还不够吗?参数不够多?架构不够好?

“Transformer架构本身是有问题,比如attention token length不够长,这是算法本身的局限。但模型使用的语料也会产生一些影响,只是由于它是大模型,使用了大量语料,很难评估某个特定语料对其表现的影响程度。”

AI所不拥有的

归根到底,大模型在使用的,是一套截然不同的“写作思路”。

慕明从2016年开始写小说,第一阶段的学习是从喜欢的作家入手,观察分析,把研究出来的写作技巧和原则,通过仿写运用到自己的创作中。

最初她很是受到刘宇昆和特德·姜的影响,“刘宇昆擅长运用confluence的技巧,合流。而特德·姜更善于推演出抽象的概念,他会创作出一部思辨意味很浓的小说,跟传统小说不同,但是依然有很强的叙事动力。”

后来她的阅读范围越来越宽广:勒古恩、阿特伍德等作者的作品,体量足够大,足以完成世界观的建设,同时又建立在一个足够有故事性的题材之上。

大量摄入之后,就是不断地写,然后参加比赛,得到反馈,思考,调整。“我会开始思考,我投的比赛或者遇到的读者,是否和我写作时想象的读者一致?或者我的读者是否从我这里得到了他们想要的东西?如果不一样,怎么弥补这个差距?是需要去找不同类型的读者?还是要调整语调或者故事的形式?”

慕明学习写作的过程,有一个明确的阶段划分,不同的阶段有不同的目标任务——换个角度想,AI也是一个擅长按照计划、逐步实现的思维模式,不是吗?

“AI在过程划分方面的能力是比人类更强,尤其是在给定了框架的情况下。但是我想强调一点:在学习方面,如果对比我的经验来说,我的意图是明确的。”

慕明所指的,是AI并不拥有主观能动的意图。这包括两方面:一个是作者的写作过程中的意图,也就是写作的成长路线,一个是具体作品中的意图,也就是具体作品的主旨。

“意图”这是美国哲学家丹尼尔·丹尼特提出的概念,德国生物学家维尔纳·西费尔在《叙事本能》里,用这个概念来解释人脑是如何使用“意图”来理解自己的生活。另一个重要的概念是“前景化”:在海量的信息里,如何凸显和前置某一些特定的信息,实现注意力的引导,和信息的排布。

“我知道我喜欢这个作家,所以我要去多读类似的东西;我想这个可能对我写某个东西很有帮助,那我就去再看看更多的例子。对于我来讲,每个阶段的意图都还比较清晰。这个跟大模型可能不太一样,意图是很人为、主观的。”

现阶段基于大模型的写作工具,包括泛用型chatbot所提供的写作辅助服务,都建立在用户作为主体,而bot只作为执行,它不能也无法拥有自己的意图,更难以实现有侧重地处理信息。

这天然限制了模型在故事创作方面的发挥:那些基于“幻觉”所偶尔冒出来的段落、灵感,并不足以支撑完成一个有篇幅、有走向的故事。

这就导致,AI写作工具要么是在堆砌素材,无限流似地生成、叠加、拼接在一起;要么是在无序地编织一个故事。那些人类可以轻松感知到的、由情节和角色推动的故事进程,在AI这,成了偶尔得之的“幻觉”之笔。

这样组织信息的方式,显得过于随意了。“在现代小说中,所有材料都需要一种组织方式”,慕明说,“可能不是传统的线性组织。但是细节和素材,都需要去围绕故事的主题,或者内核服务。”

“文学里有一个著名的说法叫契诃夫之枪:如果你在小说开头写了一把枪,那么它一定是有作用的,后面一定要开出来。在文学中,这种处理信息的能力或者倾向,扮演着非常重要的角色。”

契诃夫之枪,原意为:如果在第一幕写了一把枪,在第三幕需要让这把枪开火

故事是生活的一部分

透过小说,慕明想象过一种她心中的人工智能:和眼前基于大语言模型不太一样的一种。

她更认同由神经学家达马西奥提出的心智模型:外部环境刺激情绪,感受将情绪反应带入意识,整合完成后,即时的自我意识生成了,长期的经验和记忆会继续整合,从而形成连续的自我意识和身份。

达马西奥代表作《感受与认知》

一种相对“老派”的路线,达马西奥的理论依然把情绪和感受作为基点——而这恰恰是文学创作的根基。

“对我来说,当我有了某种感受——比如我觉得一个东西很有意思——我就想写故事,把它更清楚地表述出来,让更多人知道。这是一个写作的动力。”

事实上,很多的文学创作常常也是出于一种明确而激烈的情绪:无力、心碎、愤怒、悲哀,等等等等。

这些情绪并非凭空冒出来,而是在人经历过事情之后,被激发出来。而反复经历,反复卷入一桩又一桩的事件当中,便是命运。

余华曾经说过,AI能够表达人类的想法,却无法表达命运的想法。

文学性的写作是一个如此有整体性、有机的过程,它建立在经历与体验之上,由情绪和感受激发,在纷杂的讯息中找出最合适的故事作为器具,再把一切和盘托出。

这项工程静悄悄地发生在作者们的脑海里,顶多只听得见敲击键盘的响动,可是其本身浩瀚又复杂,遣词造句不过是其中的一个步骤而已。

慕明最后引用了一段诺贝尔文学奖得主奥尔加·托卡尔丘克的获奖词,她相信,每一个想要弄懂自己生活的人,都在“书写”自己的故事:

“哪怕当我们阅读那些最形式主义的、词句简洁的故事时,我们也不能不问:为什么会这样?这是什么意思?这有什么意义?这会带来什么后果?我们的思维很有可能在不断地给予百万个围绕着我们的刺激的解释时,以一种‘故事’的方式进化了,以至于我们在入睡时,也一直在不停地继续我们的讲述。

所以,故事是一种在时间中编织起无限量信息,打开它们向过去、现在、未来的通路,把握住它们的每一次再现,并将它们安放在因果类别中的一种方式。理智和情感都参与其中。故事最早的发现之一就是命运,这一点不足为奇。命运虽然让我们觉得恐惧和不人性,但它将秩序和稳定带入现实。”

津公网安备12011002023007号

津公网安备12011002023007号