6月24日,2023年度国家最高科学技术奖在京揭晓,李德仁院士、薛其坤院士获得中国科技界崇高荣誉。作为凝聚态物理领域著名科学家,薛其坤是国家最高科学技术奖自2000年首届评选颁奖以来最年轻的获奖者。他率领团队在世界上首次实验观测到量子反常霍尔效应,并在国际高温超导领域开启了全新的研究方向。

记者:薛老师,这次您得的是国家最高科学技术奖,几乎所有人都会问您这个问题,您的这个科研成果有什么用?

薛其坤:我这个成果应该是科学上的一个成就,对国家建设成一个科学强国作了点贡献,另外一点我想说的,总书记讲了,基础研究是科学体系的源头,所有技术的总机关。

与以往国家最高科学技术奖多偏向于应用不同,薛其坤的研究成果属于基础研究。而基础研究领域的突破,往往是技术革命的前哨和关键。薛其坤带领团队在实验室中的突破,为发展低能耗电子器件带来更多希望。

记者:您刚才说的叫低能耗的应用,未来有可能用到什么地方?

薛其坤:我们的芯片,打一会儿电话,或者用一会儿总是发热的,我们的超级计算机总是要用空调把它冷下来,否则它就会烧坏,所有的电子器件都因为电阻的存在,出现发热现象。我们这个就可以提供一个消耗电很少的情况下,仍然可以运作的这么一种原理。

电子器件发热的现象,不仅损害器件的使用寿命,也意味着能耗的增加。今天的信息产业、人工智能产业,依赖于超级计算中心对大数据的处理,而能耗和温度正是超级计算中心需要解决的重要问题,传统的地面数据中心使用重型的空调系统来冷却设备,一项调查研究显示,冷却系统消耗的能量可达数据中心总能耗的40%。后来建造的数据中心,一般都选择在深山或者离水较近的地方,利用外部空气和水的蒸发来冷却服务器。

记者:是不是就意味着以后的超算中心,就可以不见得非要选择离水近的地方,或者说对能源条件要求非常苛刻的地方了?

薛其坤:是的。基本上就可以不考虑空调问题了,我印象中世界上最快的超级计算机每天消耗二十万度电,我估计到时候我们只用到三分之一的电就可以维持这样一个超级计算机的发展,如果我们这个原理用上的话。我们这种东西的应用就可以大大地减少能耗,可以支撑将来的AI的长期发展,可持续发展。

薛其坤:大家都知道量子计算机现在是全世界争夺的一个战略要地,我们国家在发展,全世界都在发展量子计算。但是量子计算机芯片的出错率是非常高的,是制约量子计算机发展的关键因素之一。如果按照我们理论上的预测,量子反常霍尔效应可以为发展可纠错的、可容错的拓扑量子计算机奠定科学基础,所以一旦把这个用在拓扑量子计算上,可以解决目前超导量子计算机不能解决的纠错问题。

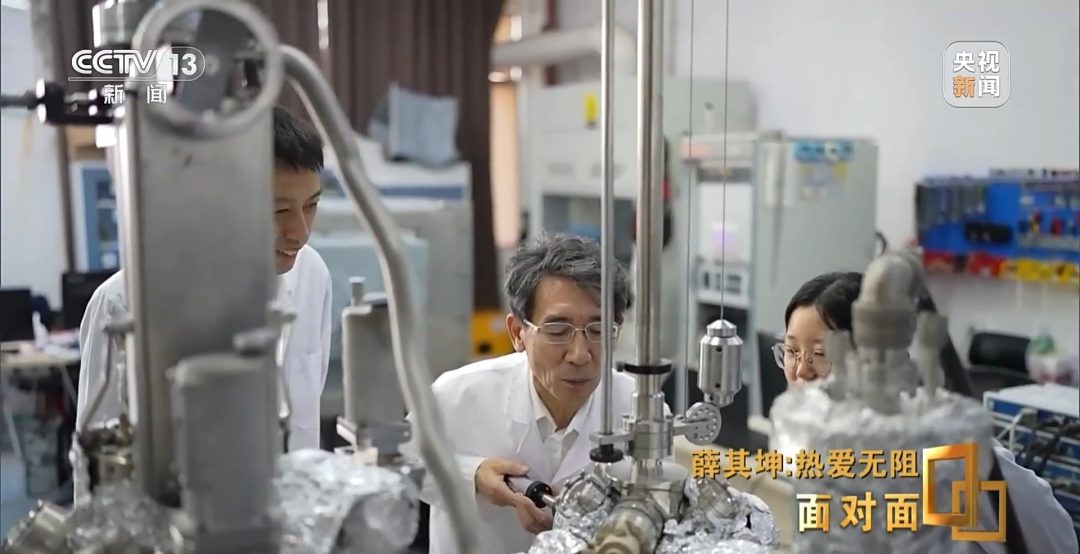

实验室是实验物理学家的主战场,薛其坤是一位实验物理学家,他和团队对量子反常霍尔效应和高温超导材料的发力起始于2009年。

记者:您是怎么关注到这个课题的?

薛其坤:科学发展每到出现一个新的领域的时候,作为这个领域的科学家,要有非常敏锐的学术眼光。

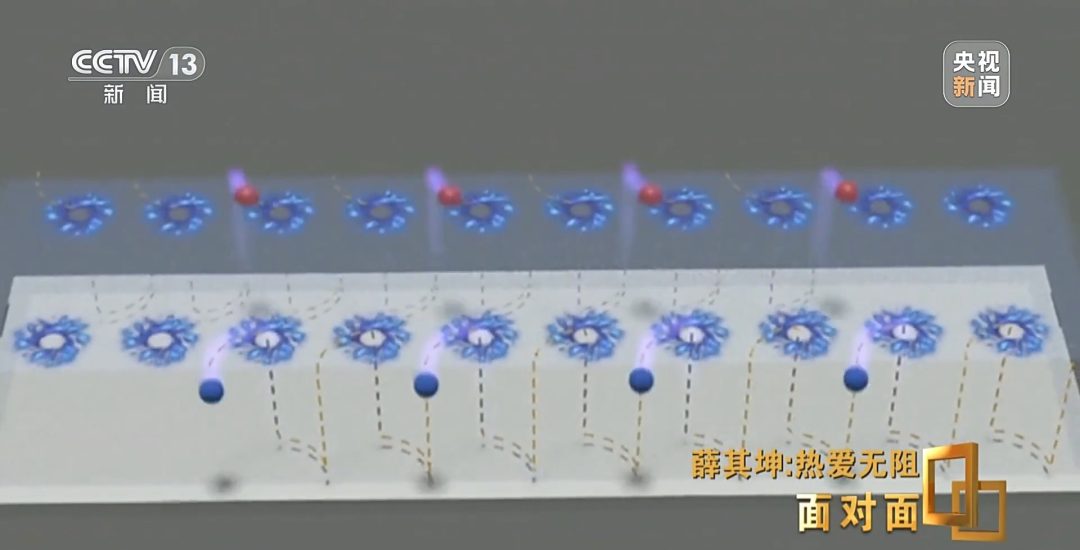

在凝聚态物理研究中,量子霍尔效应的研究一直被科学家们高度关注,此前在这方面的研究已经三次获得诺贝尔物理学奖。量子霍尔效应为什么如此重要?从简单实用的角度来说,它为制备低能耗的高速电子器件提供了理论基础,但实现难度很大,因为需要外加庞大的磁场,费用昂贵。而量子反常霍尔效应不依赖强磁场就可以实现量子霍尔态,更容易应用到人们日常所需的电子器件中。但从量子反常霍尔效应被发现的一百多年来,通过什么方法实现这一效应,使其现身并实现实验观测难度极大,一直是世界上无数科学家奋力追寻而不得的科学目标。

2008年,华裔物理学家张首晟提出了在磁性拓扑绝缘体中实验量子反常霍尔效应的方向,引发各国科学家竞相投入实验。它需要首先完成对拓扑绝缘体的制备,然后通过拓扑绝缘体材料,观察量子反常霍尔效应。在将近四年的时间里,薛其坤和团队对不同材料尝试配比,试图找到让量子反常霍尔效应显现的拓扑绝缘体。

记者:就是在研究拓扑绝缘体的过程中,什么时候最难,遇到的关最难过?

薛其坤:就是做不下去了,你不知道采取什么新的实验方案。

记者:那您最烦的时候,觉得很黑暗,真的像茫茫大海,暗暗长夜?

薛其坤:基础研究不确定性很大,但是我们还没到暗无天日的时候,就是这一个实验不顺利,我们找不到怎么做下一步的实验,我们实在不行就放弃这个领域,可以转到新的方向。

薛其坤被学生称为“711”先生,这是因为他常年保持着早晨7点开始,工作到晚上11点结束的生活节律。他出生在山东省临沂市蒙阴县,成长过程中经历过贫困。1980年,他参加高考,物理满分100分,他考了99分,进入山东大学光学系激光专业。但他在两次研究生考试中,一次数学考了39分;另一次物理考了39分,直到第三次考试,才如愿成为中国科学院物理研究所凝聚态物理专业研究生。

薛其坤:我在准备研究生考试的时候,第一次是对这个课,觉得自己不需要复习就行,疏忽了,第二次复习着重点又没有到位,这两次低分说明什么呢,就是说明你做一件事情的时候还是要认真,要认真去准备。

记者:后来为什么,人家用四年就读完了博士,您用七年读完?

薛其坤:因为我后来选的做实验物理学,我是1988年进入实验室,那个时候即使在中国科学院物理研究所,在科研条件方面,应该是我们国家做基础物理方面最强的了,但是仍然和国外的先进的仪器相比还是差别比较大的, 所以花了五年的时间,也没有取得非常像样的结果。所以当时在这个方向上,日本这个实验室肯定是全世界最强的实验室之一,通过导师留学时的朋友这个关系,把我作为中日联合培养的博士生,送到了日本东北大学。

在日本学习期间,薛其坤一周工作6天,早上7点来实验室,晚上11点之后才离开实验室。每天就三件事,吃饭、睡觉、搞科研,有的时候困得坐在马桶上都能睡着。

薛其坤:在日本看到生活水平差别巨大,连喝的、吃的,交通都非常方便。随着自己留学时间的增长,你毕竟是一个中国人,你在国际舞台上看到这种差别的时候,你作为一个中国人,你总觉得什么时候我们国家也能达到这个水平,所以经过七八年留学的经历以后,我有两点巨大的收获:

第一点就是展宽了自己的学术视野,是把自己做研究的,做基础研究的视野和思考的角度放到了世界这个范围之内。 第二点,就是一种强烈的感觉,为什么不能帮着国家做一点,也能像人家这样有非常好的条件做科学研究,有非常富裕的经济条件过上美好的生活,这是我觉得当时八年留学以后一个非常大的愿望。

凭借扎实功底和超常付出,薛其坤在日本留学期间就取得了他所在大学实验室三十年来最大的科研成果。1998年,在材料科学领域已颇有名气的薛其坤回国。2005年,薛其坤调入清华大学物理系。

薛其坤:我回国以后也要大展身手,也能用咱们的实验室培养出世界上最优秀的人才,因为我们的成果,我们的人才水平必须在国际舞台上才能算,你做基础研究,你不可能自己说我做出一个好东西,自己国内找几个人说说就是好,因为我们真正在世界这个眼光范围内,这个成果好不好要全世界人检验,所以当时就有这股劲,在那里认真学习,用“711”这种,几乎是非人的这种工作时间掌握了最先进的技术,结果最后回国以后确实也发挥了作用。憋着这股气,就希望能减少差别,这种亲身的经历如果没有的话,你可能也没有这种理想。

2009年起,薛其坤带领科研团队,向拓扑绝缘体和高温超导的研究方向进发。

记者:选材的过程对您来说难在哪?

薛其坤:按照我们科学原理的话,它需要制备出一个具有磁性的,还有拓扑性质的,还能要绝缘的这么一个材料来。这三个性质,往往互相矛盾,两两矛盾挺难了,三个还互相矛盾的时候,往往在做很多的选择,做实验方案上就非常为难。

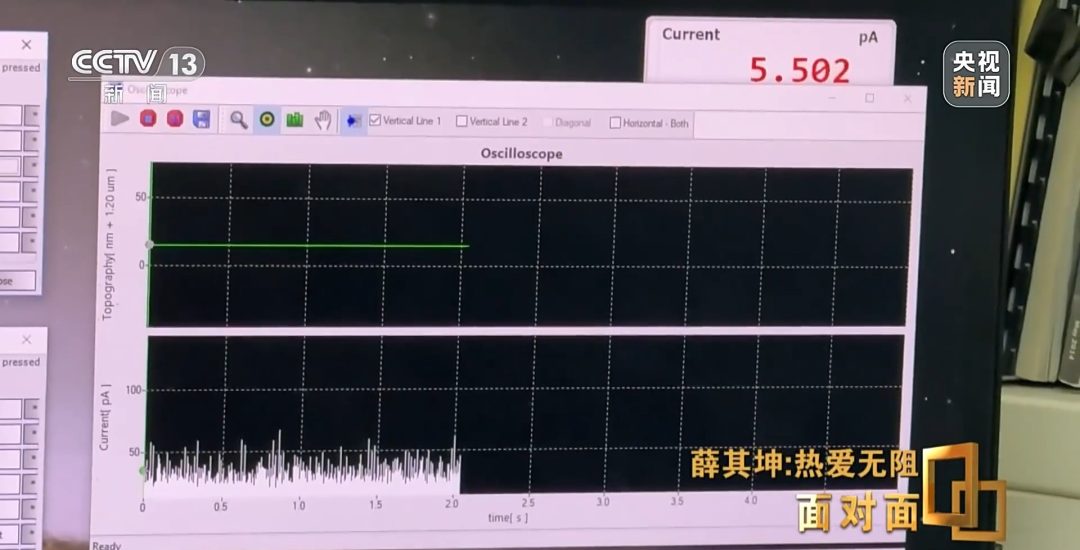

2012年底,经过四年如一日的努力,薛其坤带领团队在世界上首次实验观测到量子反常霍尔效应。

记者:曾经走到您前面的那些国际同行,看您这么做,他们怎么讲?

薛其坤:他们还是对你的实验数据的真实性会提很多问题,尽管你不能说他是完全否定、怀疑你,他还是中间有一点这种疑惑,直到一年半以后,美国和日本的两个实验室重复出来才烟消云散。

2016年薛其坤获得被称为中国诺贝尔奖的“未来科学大奖”。 2019年获得国家自然科学一等奖。 2020年获得世界低温物理最高奖的菲列兹伦敦奖,成为首位获得这一荣誉的中国科学家。 2023年,美国物理学会宣布薛其坤获得巴克利奖。巴克利奖被公认为是国际凝聚态物理领域的最高奖。这也是该奖自1953年授奖以来首次颁发给中国国籍物理学家。

记者:为什么您能够设计出这个实验呢?

薛其坤:基础研究需要深厚的积累,需要长期的努力,除了你本身的才华以外,99%的努力是必须的。所以我有一个,可能是大家对我的评价,就是追求极致的典型。比如说我告诉我的学生,你做这个实验的时候,只要你做完这个实验,基本上别人就觉得没有油水可捞了,你做就把它做到极致。

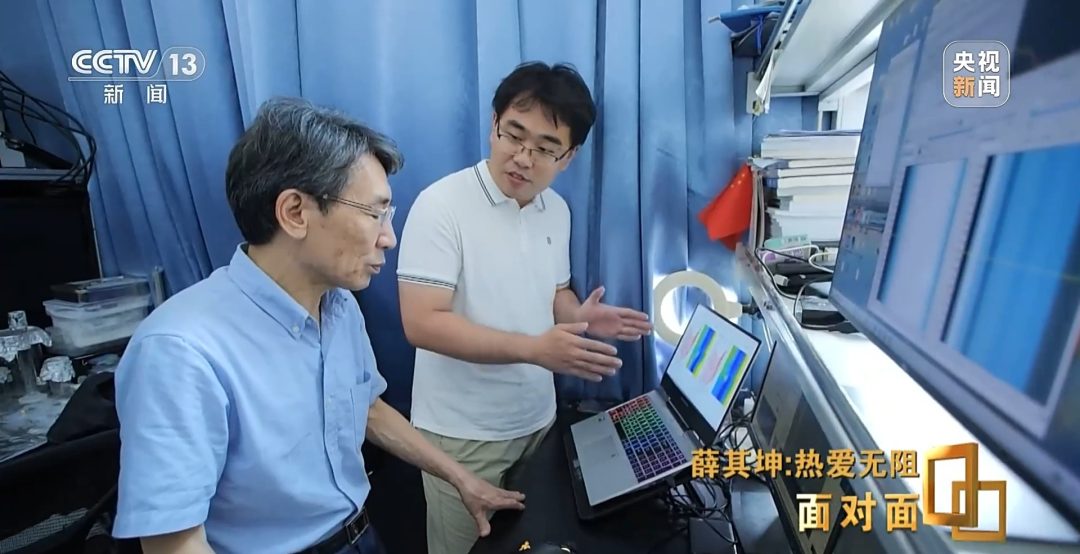

2013年,薛其坤担任清华大学副校长;2020年,薛其坤出任南方科技大学校长。今年,薛其坤已经61岁了,但他依然保持着“711”的生活节奏,依然雄心勃勃。

记者:我们老说国外的确是物理基础学科发展的时间早,另外成就也比我们更大一些,但是我们如果不停,加倍辛苦去追赶,总会有追上的那一天,所以您这么不计日夜地工作。

薛其坤:是的,人家也是经过了多少年的积累,我们要想尽快减少这种差距的话,肯定要多付出一些,想弥补这个区别是每个人的责任,减少这种差别追赶上去是我们整个国家的事,但是这需要每一个人的努力,起码我把我自己能做的要做到最好。

记者:事实上您的实验室就证明了,自己的力量也是很大的。

薛其坤:对,超出了我的想象,你可能知道,我培养的,跟着我拿到博士后的有120多人,我感到骄傲的是我的很多学生都做得非常好,都留到了学术界。我还是非常喜欢我的工作,不管是带学生做科学研究,还是管理好一个大学,只要身体允许,我还是希望我更多的时间放在自己喜欢的工作上面。所以我经常有时候自嘲,生命不息,奋斗不止,我很享受。

津公网安备12011002023007号

津公网安备12011002023007号